サルコペニア予防のために高野豆腐でたんぱく質摂取(齋藤 さな恵)

サルコペニアは、加齢に伴う骨格筋量の減少および筋力の低下を示すもので、活動量の低下や栄養不足、慢性疾患やインスリン抵抗性など様々な要因が関連するといわれています。サルコペニアは日常生活で必要となる基本的動作に影響を及ぼすため、予防することが重要となります。

1. たんぱく質を摂取しましょう

サルコペニアを予防するためには適切な栄養摂取が重要です。中でも、適正体重1kgあたりたんぱく質 1.0g以上/日の摂取が有効である可能性があり、推奨されています。特に必須アミノ酸である分岐鎖アミノ酸(BCAA:バリン、ロイシン、イソロイシンのこと)は筋肉の合成に関連し、肉や魚、卵、大豆などに含まれます。

2. 主食・主菜・副菜をそろえた食事を摂りましょう

適切な栄養摂取のためには、毎食の食事で主食・主菜・副菜をそろえることが効果的です。

・主食は、穀類(ご飯、パン、麺など)の料理で、主に炭水化物の供給源となります

・主菜は、肉、魚、卵、大豆製品を中心としたおかずで、主にたんぱく質の供給源となります

・副菜は、野菜、きのこ、海藻類などを中心としたおかずで、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富

に含みます

しかし、あまり食欲がない時や複数の料理を準備するのが面倒な時などに、ついご飯だけ、麺だけなど1品で済ませてしまうことはないでしょうか?実際に、厚生労働省の令和5年国民健康・栄養調査では、20歳以上の者のうち、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を毎日2回以上摂っている者の割合は、男性45.7%、女性47.1%であり、半数に満たない状況であったと報告しています。

主食・主菜・副菜をそろえていない食事を振り返り、簡単なものから追加してみましょう。

3. たんぱく質摂取のために高野豆腐を活用しましょう

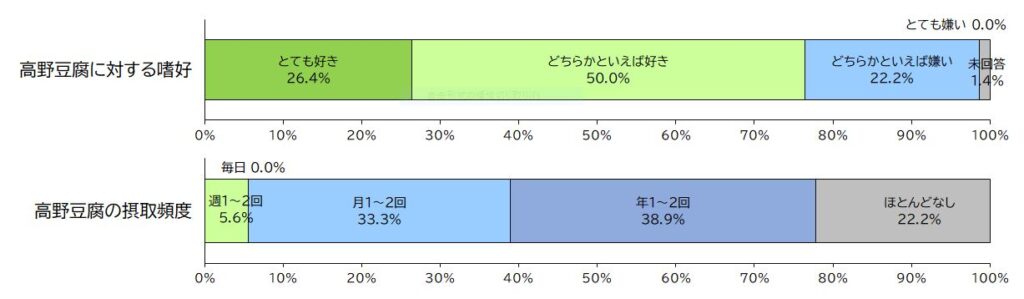

高野豆腐は豆腐を凍結し熟成後、膨軟加工という処理をして乾燥させた食品で、たんぱく質だけでなく、カルシウムや鉄などのミネラルも多く含まれます。また、乾物のため、その他のたんぱく質源となる食品に比べて保存しやすいという利点があります。しかしながら、以前、本研究室で実施したアンケート調査では、高野豆腐を「好き」と回答した者が76.4%であった一方、食べる頻度が「年1~2回以下」であった者が61.1%と多い結果となりました(図1)。摂取頻度の低さの要因としては「料理のレパートリーの少なさ」が最も多く、含め煮以外にあまり使用されていないことがわかりました。

ですが、高野豆腐を含め煮だけで使うのはもったいない!高野豆腐は万能な食材で、和食だけでなく洋風な味付けや中華、お菓子づくりにもおすすめです。

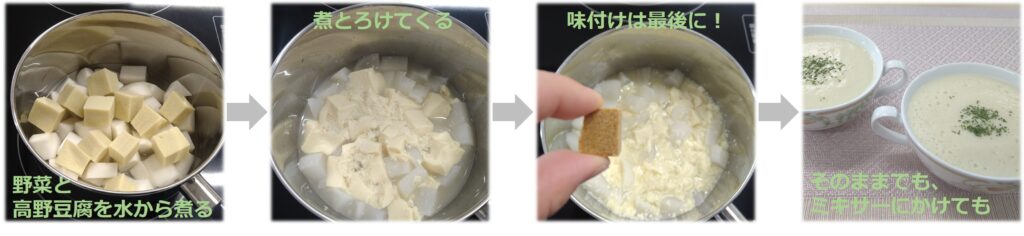

また、大豆たんぱく質の結合は酸性で強くなり、アルカリで弱くなるという特徴があります。それをうまく活用して高野豆腐特有の柔らかい食感を生み出しています。高野豆腐を味付けせずに水だけで加熱するとこの反応がより進み、もっと柔らかい食感となり、崩れやすくなります。これを煮とろけといいます。食欲があまりない時は敢えて煮とろけの効果でとろとろとした食感にすることで、食べやすくなり、たんぱく質をしっかり摂取することに繋がります(ポイントは水で煮て、味付けは最後にすることです)。

たんぱく質源となる食材として、高野豆腐を常備してみませんか?

4. 高野豆腐を使った料理の例

~お好みの野菜と一緒に煮て「コンソメスープ」に~

水から煮ることで高野豆腐が煮とろけて食感が変わります。

~ 高野豆腐の「ちらし寿司」~

粉末状の高野豆腐で炒り豆腐を作り、酢飯と混ぜてちらし寿司にすると食欲がない時でも

さっぱりとして食べやすくなります。

5. まとめ

今回は一例として高野豆腐をご紹介しましたが、肉や魚、卵などもうまく活用してたんぱく質が不足しないようにしましょう。

筆者

医療栄養学科 准教授

管理栄養士 齋藤 さな恵

患者様とどのように接しているか

患者様が話しやすい環境づくりや少しでも実践しやすい提案ができるように心がけています

卒業した学校

川崎医療福祉大学

徳島大学大学院

好きな食べ物

焼肉、チョコレート