貯筋でサルコペニア対策を!!(藤岡 友美)

貯金も大事ですが・・・お金ではなく「貯筋(筋肉)」のお話です。

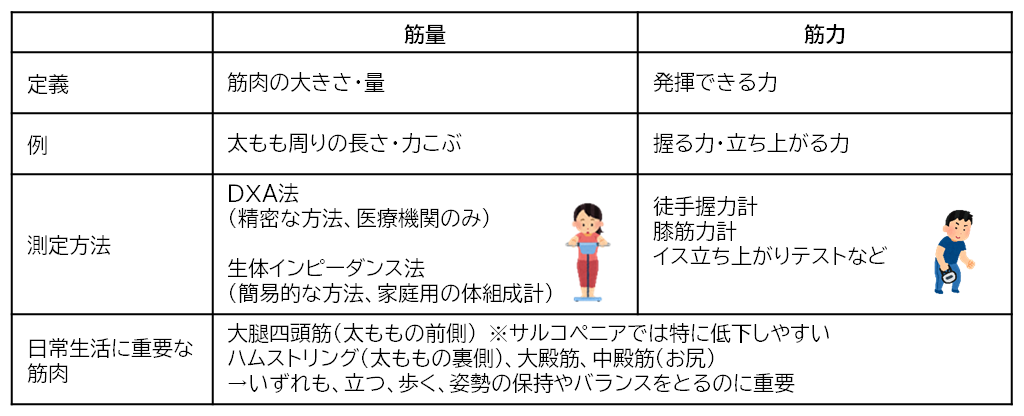

「サルコペニア」という言葉をご存じでしょうか。定義としては「加齢に伴う骨格筋量減少と筋力低下を合わせ持つもの」とされています。つまり、サルコペニアの予防には筋量と質の両者が大事ということです。

1、筋量と筋力の違いについて

2、サルコペニアの要因について

サルコペニアの発症には加齢変化だけではなく、以下の因子が関わっています。

・体を動かす機会の減少

・運動のための神経と筋線維の減少

・けが、疾病、インスリン抵抗性の増大、酸化ストレスの増加などの慢性炎症

・筋肉の維持・修復に関わる細胞の減少および機能低下

3、「貯筋」するには、どうすればいいのか?

「しっかり食べて、できるだけ動く!」 ・・・残念ながら“一攫千筋”とはいきません・・・

食事では・・・

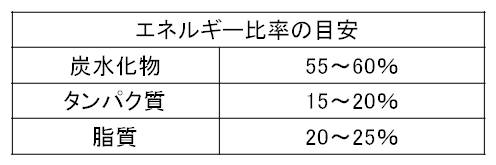

★必要なエネルギーの摂取 ~活動の基本~

目標摂取量:理想の体重(kg)×25~30kcal

注) 病気により多少違いがあります

★十分なたんぱく質の摂取 ~筋肉の材料~

目標摂取量:理想の体重あたり1.0~1.5g/日

食品:肉、魚、卵、大豆、乳製品

アミノ酸:ロイシン(体内で合成できないアミノ酸の一つ、筋肉を作るスイッチを刺激)

食べ方のポイント:

たんぱく質は一度にたくさん摂っても体内で活用できません

3食でまんべんなく、また、運動の前後で補給するなど分けて摂ることが必要

1食の目安量:

① てのひらサイズの魚や肉類、もしくはてのひらにのる2種類のたんぱく質食品

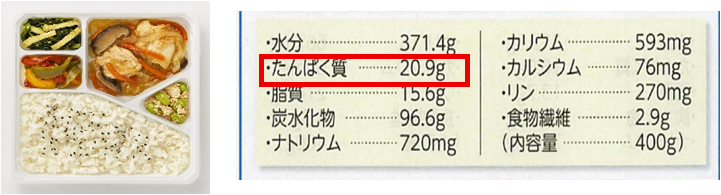

② ミールタイムなど宅配食に表記されている栄養成分表示を参考にする場合は、たんぱく質20gをだいたいの目安に選ぶと良いでしょう。

注) 腎臓や肝臓での治療を受けられている場合は過剰にならないよう、医療機関にて確認をしましょう

★ビタミンとミネラル ~筋肉と骨に大事な栄養素~

ビタミンB群:エネルギー代謝にかかわるビタミン

炭水化物、たんぱく質、脂質を体内でエネルギー源に変える助け役

食品:豚肉、鶏肉、レバー、貝類、うなぎ、玄米

ビタミンD:骨の強化、最近、筋力維持の役割が注目!!

食品:さけ、いわし、きのこ類

鉄:筋肉を含め、全身の臓器や細胞に酸素を運搬

食品:レバー、ラム肉、牛肉、あさり、小松菜

亜鉛:たんぱく質の合成、骨代謝

食品:牡蠣、牛肉、レバー、ラム肉

マグネシウム:筋肉の修復や神経の情報伝達、エネルギー産生にかかわる、骨の形成に重要

食品:玄米、そば、納豆、枝豆、ナッツ類

★食べ方のポイントと注意点

① 3食の食事を心がける

→1食抜いてしまうと必要な栄養素を満たすことが難しくなります

② 1食量が少ない場合は間食で補う

→食べきれなかった分や不足している栄養素が含まれている食品を間食として摂りましょう。また、少量でエネルギーやたんぱく質などが摂れる栄養補助食品を活用しましょう。

③ 筋力トレーニング前後の栄養補給を意識する

→体を動かす前後には栄養補給が必要です。とくに炭水化物(エネルギー源)とたんぱく質(筋肉の材料)を摂るように意識しましょう

まとめ

・貯筋には筋量と筋力の両者が大事、QOLの維持には筋力が特に重要

・積極的な運動(特に筋力トレーニング)では、食事の量と内容も大事

これであなたも億万長者ならぬ億万“長寿”ですね!

参考文献

「高齢者のための運動指針」

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

「サルコペニア診療ガイドライン2022」(日本サルコペニア・フレイル学会)

筆者

管理栄養士 藤岡 友美

患者様とどのように接しているか

これまでのライフスタイル尊重しつつ、気づき促し、行動につなげることができるように心がけています

卒業した学校

神戸女子大学

好きな食べ物

甘い果物、から揚げ