低栄養と認知症(片野 佑美)

高齢者の低栄養につながる食欲不振の要因の1つとして、認知症があります。

最近食事に手を伸ばさなくなった、テレビの音や物音などに気を取られて食べることに集中できない、食べ物以外のものを口に入れてしまうなど、在宅介護のなかで経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか?食べてくれないと、低栄養が心配になってきますよね。今回はそうした認知症の方への食支援についてお話したいと思います。

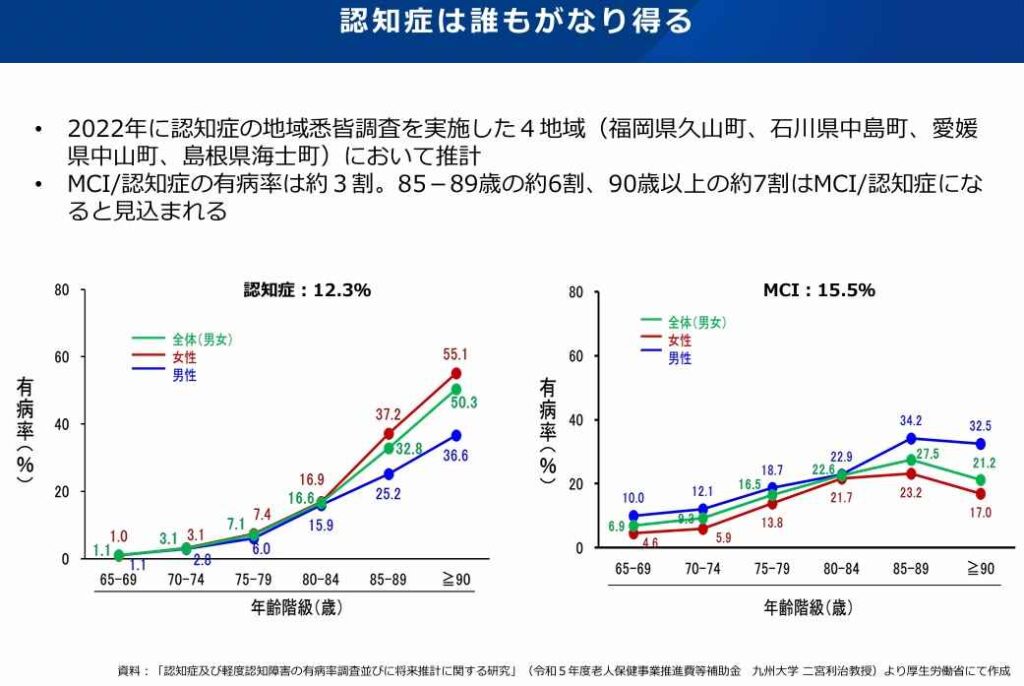

認知症とは、「いろいろな原因によって脳の細胞が障害されて、記憶や判断力など、認知機能が障害された状態が続き、生活する面での障害が出ている状態のこと」をいいます。原因疾患としては、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症などの病気があります1)。

若年性認知症と呼ばれるように65歳未満で認知症を発症する方もいらっしゃいますが、多くは65歳以上で発症する傾向がみられており、認知症は誰もがなり得る身近な存在です。

認知症の高齢者が低栄養である割合とそのリスクについて、世界的に推定している研究があります。その研究では、対象となった認知症の高齢者全体の32.52%が低栄養であったのに対し、46.80%が低栄養のリスクがあることを示しており、認知症高齢者の約1/3は低栄養であることを報告しています3)。

また中国人の軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)の低栄養との関連を研究した論文では、3.8%が低栄養、39.2%が低栄養のリスクがあることを報告しています4)。

このように低栄養と認知症はお互いに結びついていますので、認知症の方に対して食支援を行うことはとても大切です。まずは、認知症によって起こる食行動の変化について知っておくと、その方を支える側である私たちの心のゆとりにもつながります。

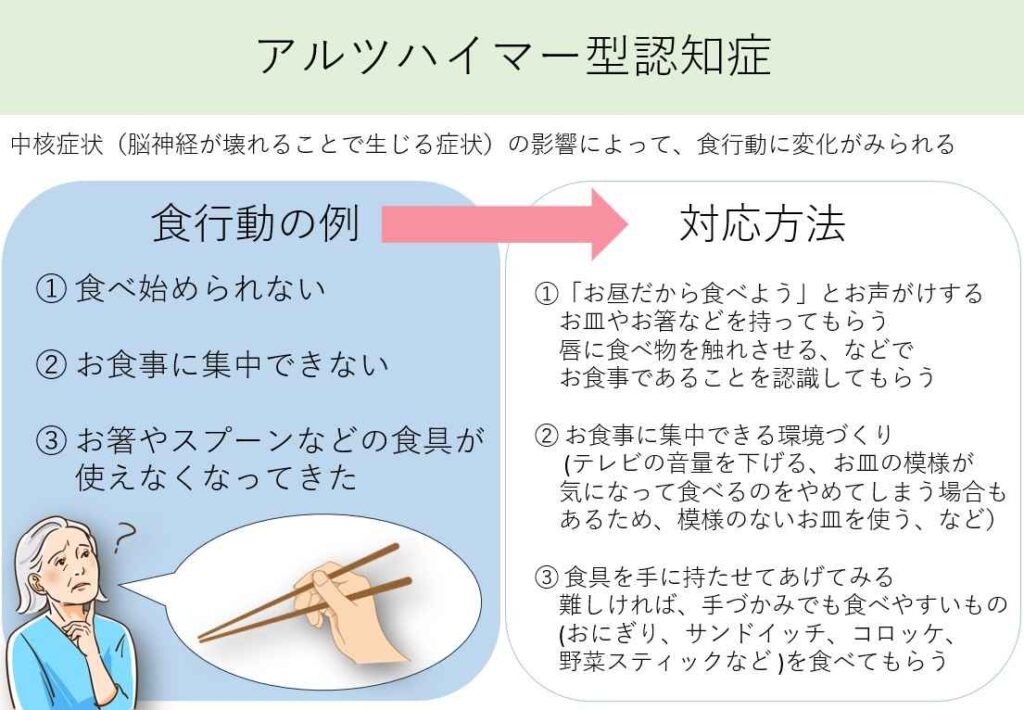

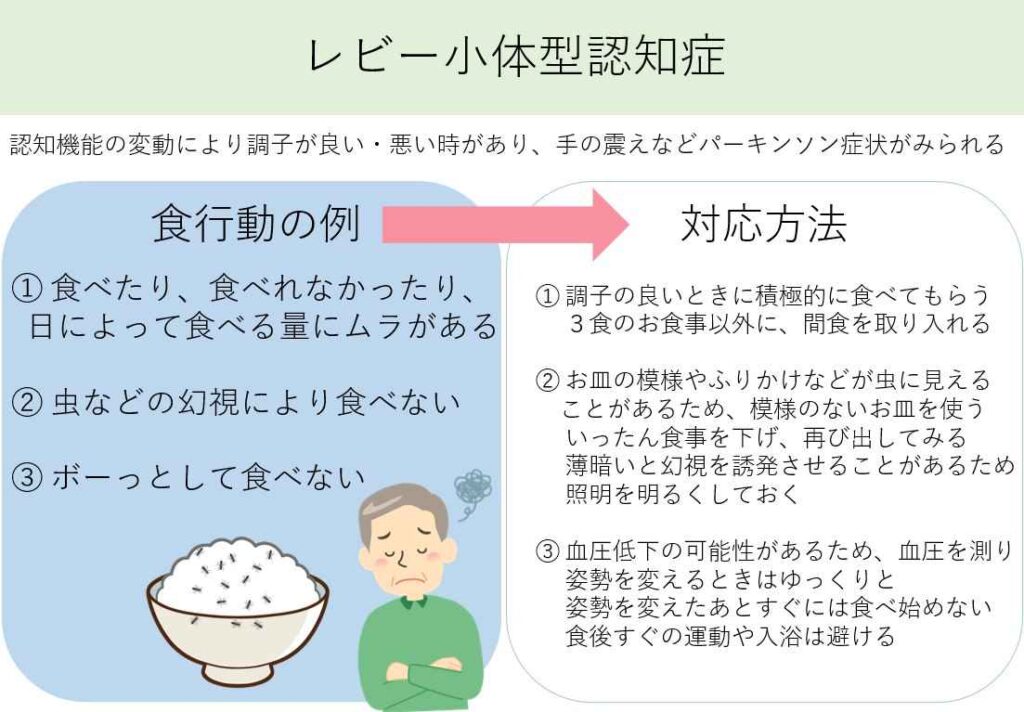

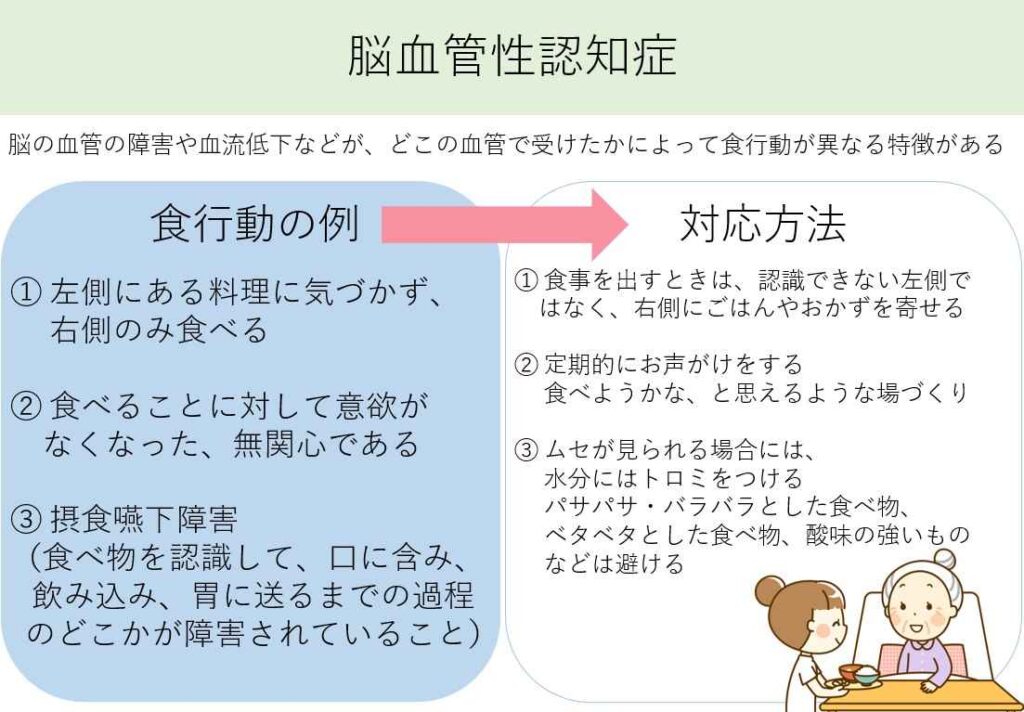

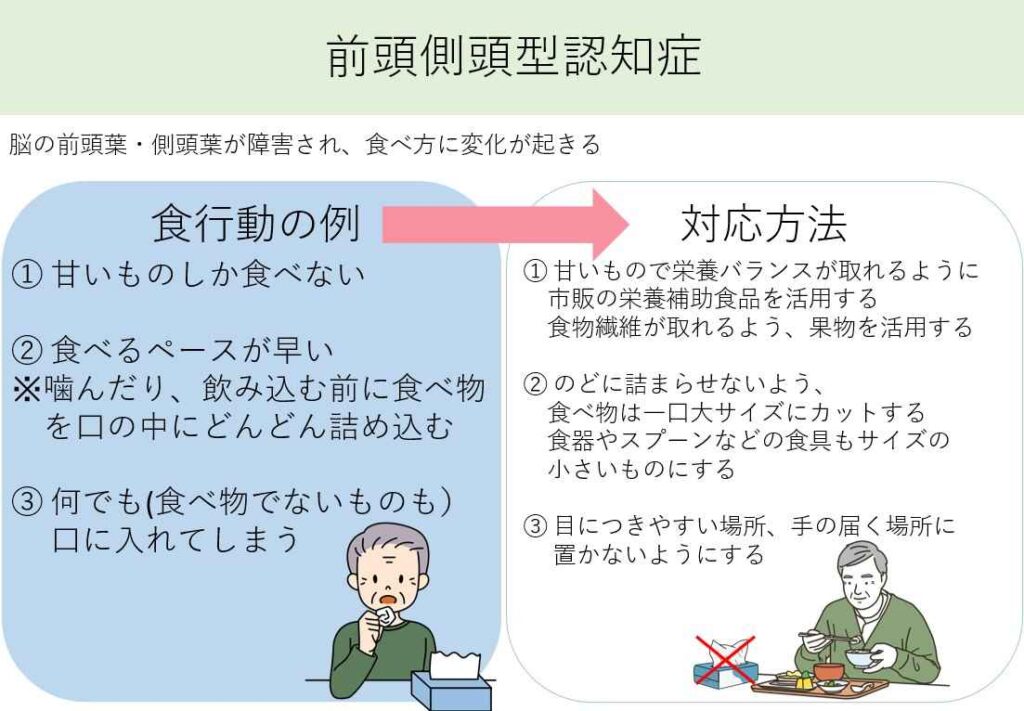

先ほど、認知症の原因疾患としていくつか挙げましたが、その原因疾患に応じた食行動の変化がみられます。各認知症でみられる食行動の変化と対応について、図にまとめてみました。

お食事に集中できない方に対し、周りが見えないようパーテーションなどで区切ることも方法の1つですが、人によって一緒に食事をしたほうが「食事である」と理解してもらえることもあります。

このほかに、認知症の進行度合いによっては、手の震えや姿勢が左右どちらかに傾くなどのパーキンソン様症状が現れます。その際、食べるために必要な能力である嚥下機能(食べ物を飲み込んで、口から胃に運ぶ動作のこと)の低下もみられることが多く、その方に合わせたお食事(飲み物にトロミをつける、食べやすい形状に調理するなど)や食べるときの姿勢などの工夫が重要です。

①は脳の障害によって、左右どちらかの視野が認識できない「半側空間無視」という症状のことです。料理を片側に寄せるほかにも、その方へ食べる前に指差しなどで一緒に確認するのも1つの方法でしょう。

ほかの食行動として、食事中にどこかに行ってしまうことがあります。これは集中が続かず、騒音や人の行き来など、食事中に気になることがあった場合に気を取られてしまうことが要因です。そのような刺激が少ないところで食べることが理想ですが、環境によっては上手くいかないことが多いと思います。なので、座って食べることにこだわらず、落ち着くまで許容することも、支える側の私たちの心の負担軽減にもなるでしょう。

今回は、低栄養と認知症についてお話させていただきました。もし低栄養について心配な点がありましたら、かかりつけのお医者さんや管理栄養士へご相談ください。

【引用文献】

1) 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター,「認知症はじめの一歩 第2版」

https://www.ncgg.go.jp/hospital/monowasure/family/documents/leaflet2022-old2.pdf

(閲覧日:2025年4月23日)

2) 厚生労働省,認知症施策「共生社会の実現へ向けた認知症施策の推進について」:

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001423107.pdf

(閲覧日:2025年4月23日)

3) Hidayat Arifin, Ruey Chen, Kondwani Joseph Banda, et al, Meta-analysis and moderator analysis of the prevalence of malnutrition and malnutrition risk among older adults with dementia. International Journal of Nursing Studies,150,2024.

4) Ling-Ying Wang, Zi-yi Hu, Hong-xiu Chen, et al, Prevalence of mild cognitive impairment and its association with malnutrition in older Chinese adults in the community.Frontiers in Public Health, 12, 2024.

5) 枝広あやこ, 平野浩彦, 山田律子ほか, アルツハイマー病と血管性認知症高齢者の食行動の比較に関する調査報告:第一報―食行動変化について―, 老年医学会雑誌, 50:651-660, 2013

6) 品川俊一郎, 認知症の食行動異常. 神経心理学雑誌, 33;161-166, 2017.

7) 繁信和恵, 認知症の食行動異常に対する取り組み~前頭側頭葉変性症を中心に~. 神経心理学雑誌, 33;183-187, 2017.

8) 野原幹司. 認知症患者さんの病態別食支援.大阪府:株式会社メディカ出版, 2018.

9) 菊谷武. 認知症「食事の困った!」に答えます. 東京都:女子栄養大学出版部, 2015.

筆者

患者様とどのように接しているか

安心して話していただけるよう、患者さんの表情や話すペースを確認しながら、お話するように心がけています。

卒業した学校

新潟医療福祉大学 健康科学部 健康栄養学科

好きな食べ物

桜風味のお菓子