たんぱく質を摂るタイミングでサルコペニアを予防しましょう(加藤 則子)

主菜(たんぱく質を多く含む食品のおかず)を1日3回、朝昼夕食で食べて、サルコペニアを予防しましょう。

人間は誰しも年を取ります。加齢による認知症にはなりたくないと思っていらっしゃるでしょう。しかし、物忘れが多くなった、人の話が聞こえにくくなったなどの衰えも確かに増えてきたと思うかもしれません。これらは個人差があり、防ぎようがないかもしれません。しかし、筋力維持・増強は自分でなんとかなるのです。

フレイル・サルコペニアという言葉をよく耳にします。フレイルは加齢などによって身体や心、社会的な活力が低下した状態のことですが、栄養・運動・社会参加の3つの柱に適切に取り組むことで元の健康な状態に戻ることも可能であるとされています。サルコペニアはフレイルの中に含まれる要素の一つで、筋肉量および筋力の低下を伴う状態です。ですから筋量を増やすためにしっかり食べて、身体を動かせば、健康な状態を維持・改善出来るのです。

ではどうすれば良いのでしょうか?わたくしが普段お話しているご高齢の方々は糖尿病や高血圧症などの治療のために自分の足で歩いて、階段を昇ってクリニックに通院してくださっています。水泳を続けているとか、太極拳をやっているとか、ジムに通っているかたはお腹に力が入るので、背筋が伸びています。椅子に座って、背もたれにくたっと寄りかかっている方は、通院以外にあまり外に出ない方が多いように感じます。

お元気に運動を続けている方は、3食規則正しく食事をしている方がほとんどです。夜、眠れないからと朝ごはんが遅く、昼食と兼用になっている方は運動が少ないことが多いのです。ポイントをまとめてみましょう。

1,3食規則正しく食事をする

2,食材数が多い(毎食たんぱく質や野菜を含むおかずがある)

3,果物や乳製品を毎日食べる

食べるもの、パターンは毎日同じで良いのです。できれば毎日青菜、そして魚も食べて欲しいですね。ほうれん草や小松菜のお浸しを毎日欠かさず食べることで、ビタミンAと食物繊維摂取量が増えます。ほうれん草の胡麻和え、ニラの卵炒め、冷凍ブロッコリーを添えることでも大丈夫です。トマトやニンジンを加えれば、彩りもよくなりますね。

魚・キノコを食べる事で、糖尿病患者さんが最も不足しがちであるビタミンDが摂取できます。どうしても嫌いで食べられない方は1日1回午前中に10分間外に出て、お日様を浴びましょう。体の中でビタミンDが作られますよ。これならできそうかな、という提案をしますが、個々人でできることが違いますから、相談して目標を決めます。

夜眠れない方は睡眠誘導剤を試してみることもお勧めします。「薬が嫌いだから、飲まない」ではなくて、試してみる事です。新しい事にチャレンジしないのは認知症の始まりらしいですよ。朝すっきり起きて、ラジオ体操やテレビ体操にチャレンジするのも気持ちが良いですね。近くの公園やお寺のラジオ体操に出かけていって、帰りに遠回りをして帰るのも良いでしょう。ご近所の方と顔見知りになり、挨拶をすると声を出す機会が増えます。一人暮らしの方は一日誰とも話さないことがあります。声を出して腹筋を鍛えましょう。

ご近所との交流は今後、災害が起こった時の助けになります。例えば避難訓練や炊き出しなどの催し物には積極的に参加しましょう。私は災害備蓄品の炊き込みご飯を試食し、普段通らない道の方とお話できました。ワンちゃんのお散歩仲間はいろんなご近所情報を教えてくださいます。

毎日手押しの歩行器で散歩している方、ノルディックウォークのストックを使って歩いている方、ジムの開店時間に行列している方、毎日歩数チェックをしている方、いろんな方がいらっしゃいます。まだ始めていない方は何から始めますか?

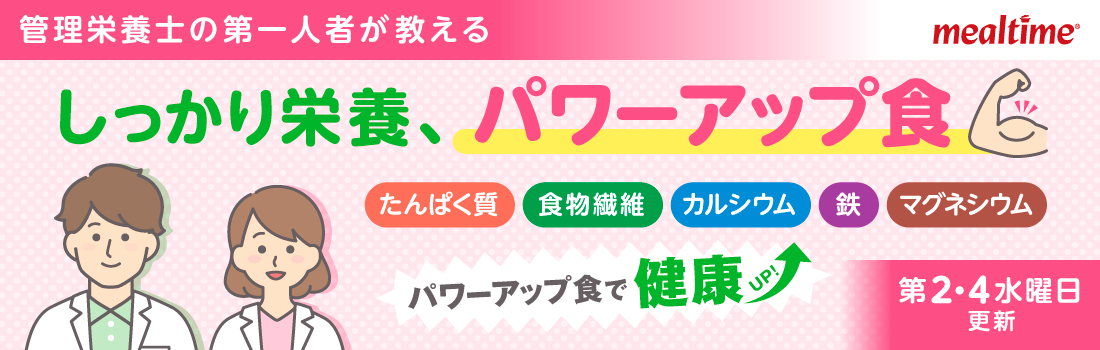

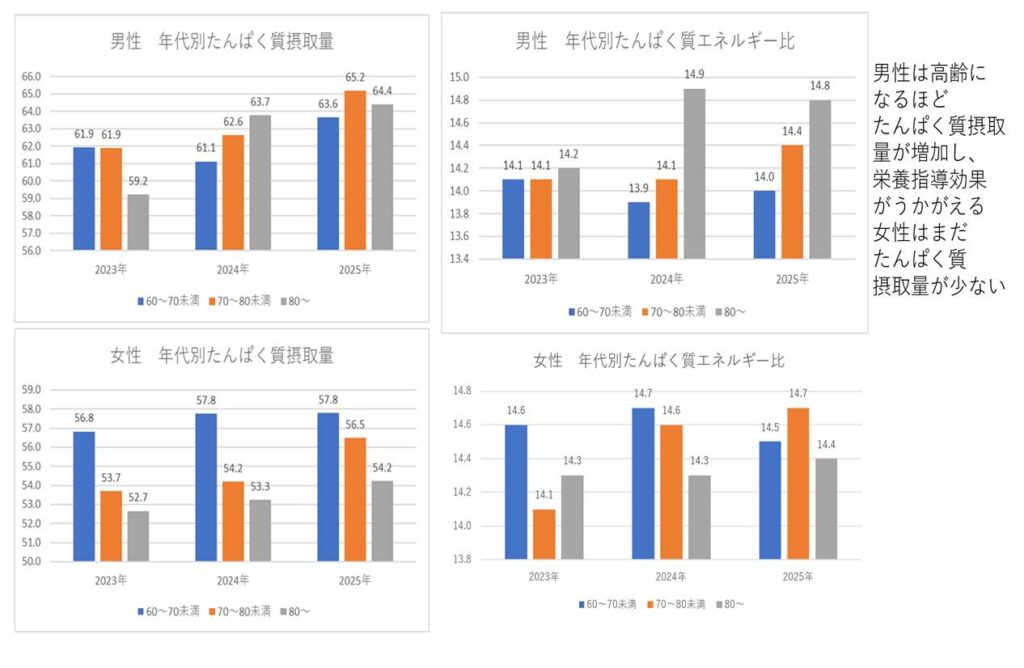

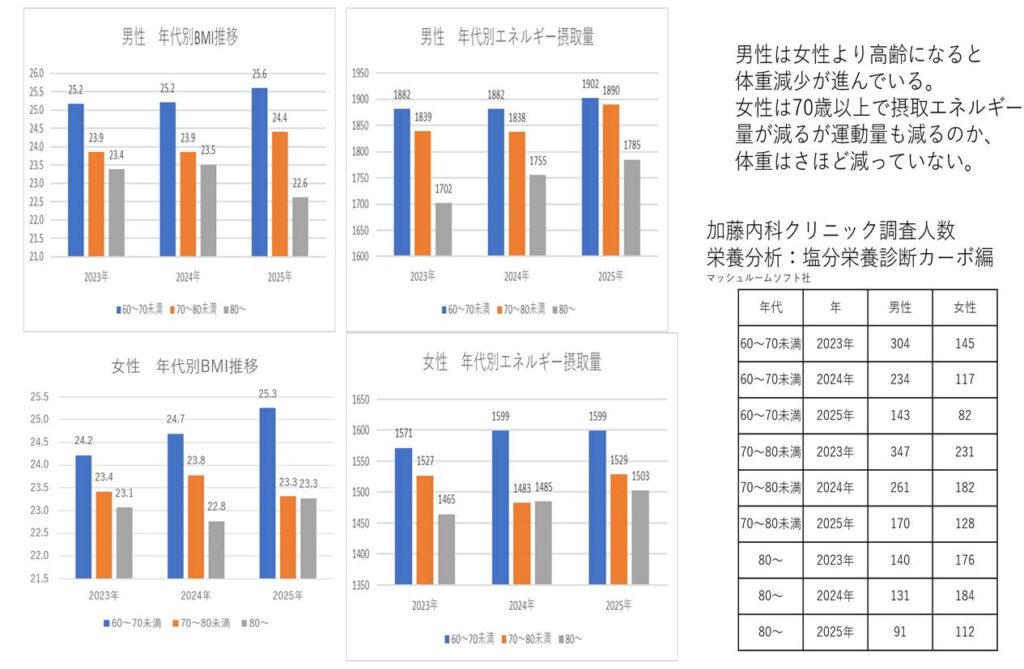

当院で栄養指導を受けた方の集計をお示しします。高齢になるとたんぱく質の吸収率が下がるので、毎食たんぱく質を約20g摂って頂くことをお勧めします。これは腎症が進んだ方でもサルコペニア予防にたんぱく質を目標体重当たり1g、一日量でいえば60gぐらいは摂取することを勧めるようになりました。グラフを見ると、男性ではなんとかできていますが、女性では不十分でした。

食事を一人で簡単に済ます方にたんぱく質摂取量が少ないようです。卵1個6g、魚肉ソーセージ1本70gで7g、ちくわ1本26gで3g、納豆45gで7g、枝豆50g50粒6g、チーズ17gで3.5g(製品により異なる)などです。ごはん(150gで3.8g)やパン(6枚切りで5.3g)など主食にもたんぱく質があります。

ただし、塩分が多くならないようにしょうゆやポン酢、ドレッシングの量は、今より少なく使うようにしてください。あなたのたんぱく質摂取状況はいかがでしょうか?