食べる意欲を高めて、低栄養を予防しよう(米田 早希)

「低栄養」とは、体に必要なたんぱく質やエネルギーが不足して、健康な体を維持するのが難しい状態のことをいいます。「歯や飲み込みに問題がある」「活動性の低下によって食事摂取量が減少する」「消化吸収機能が低下することによる栄養素摂取量の減少」などにより起こります。

病院でお会いする低栄養の患者さんには、治療中の食事でお困りのがん患者さんや、高齢の方も多くいらっしゃり、このような方の中には、「体重が減ってきているのは自覚しているが、何をどう食べればよいかわからない」「普段から動かないからお腹がすかない」とおっしゃる方が多い印象を受けます。「食べること」を意識せず、「食べなくてもよい」という状態をそのまま続ける事で、「低栄養」のリスクがより高くなります。

低栄養を予防するためには、食欲がない・動いてないからお腹が空かなくてもしょうがないという場合は、その状態をそのままにせず、「食べること」に意識をおいて生活することが大切です。

ポイントとしては、①1日3食しっかり食べる ②バランスを整える ③特にたんぱく質を意識する ④食欲がないときは、少量ずつ頻回に の4つがあります。

① 1日3食しっかり食べる

「朝起きるのが遅いので1日2食が普通になっている」「もともと朝食を食べる習慣がない」という話もよくお聞きしますが、1日2食では低栄養を防ぐための必要な栄養は摂りきれません。

はじめのうちは朝食はバナナとヨーグルトなど軽めのものでもよいので、3食食べる習慣付けをしましょう。身体が3食食べることに慣れてきたら、②のバランスを整えて食べられるとより良くなります。

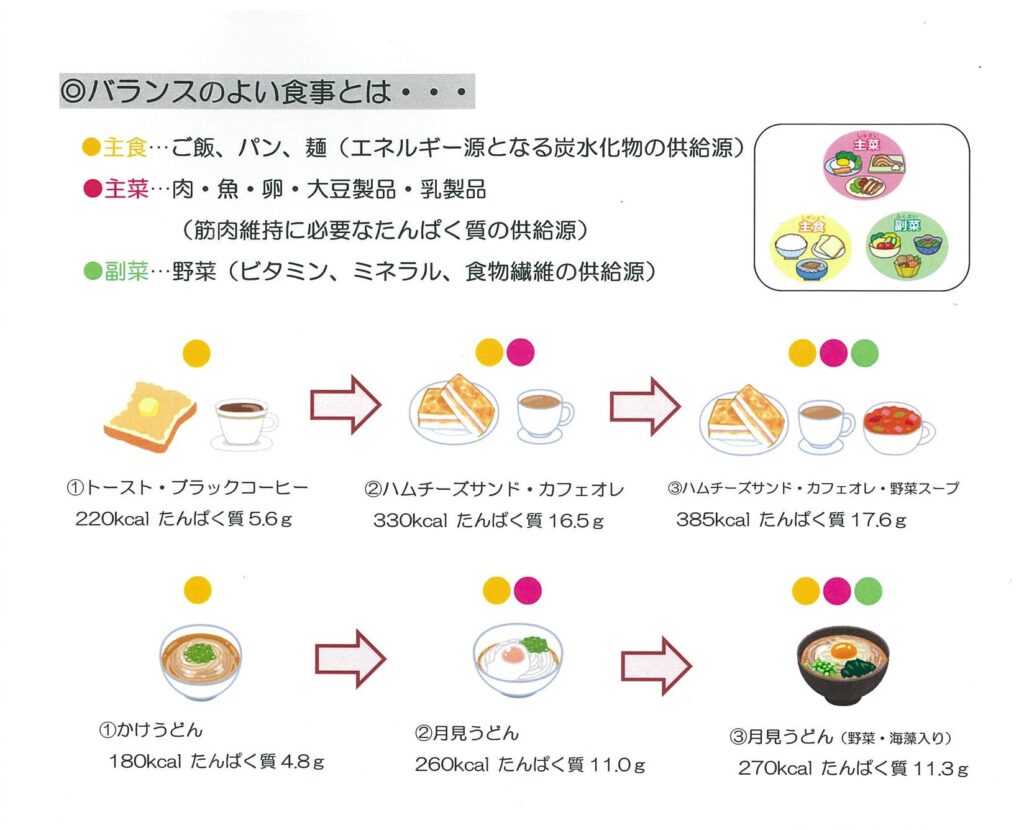

② バランスを整える

バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜が揃った食事です。主食はご飯・パン・麺類などで、体重を維持するために必要なエネルギー源となります。主菜は肉・魚・卵・大豆製品を使ったおかずで、身体の筋肉を維持するのに必要な栄養です。副菜は野菜や海藻などを使ったおかずで、主食と主菜で摂った栄養を身体の中でうまく利用できるように助ける働きがあります。

毎食何品も揃えるのは大変ですが、食パンとコーヒーだけの食事にスライスチーズとハムを加え、作り置きした野菜スープやそのまま食べられるトマトなどの野菜を加えるだけでもバランスは整います。また、うどんの場合は、主菜の食材となる卵を加え、ほうれん草やわかめなどを加えると一品でもバランスの整った食事となります。

③ 特にたんぱく質を意識する

図2に食欲がないときも食べやすく、たんぱく質などの栄養がしっかり摂れて、買い置きしやすいものをご紹介します。最近はコンビニでも一人分の調理済みのおかずパックなども購入できます。常備してあれば、料理をするのが難しいときも簡単にバランスが整った食事が用意しやすくなりますので、お店に寄ったときにどんなものが置いてあるかみてみましょう。

④ 食欲がないときは、少量ずつ頻回に

食欲がない場合は、朝昼夕の3回の食事ははじめから半量程度で用意して、食べること自体が負担にならないようにし、間食を取り入れましょう。間食はエネルギーとたんぱく質が両方摂れるものがおすすめです。菓子類を食べるときに牛乳や豆乳を組み合わせたり、チーズやヨーグルト、プリン、アイスクリーム、肉まんなどもおすすめです。

最後に、食事は楽しむことも大切です。ご自身が食事を楽しめる方法にはどんなことがあるか、考えてみるのもよいかもしれません。例えば、好きなテレビ番組やラジオを視聴しながら食べる・ご家族やご友人と食べる機会を増やす・天気の良い日は散歩などで身体を動かして気分転換とお腹を空かせる などの工夫も食事がすすむ一助となります。

普段何気なくしている食事に少し意識を向けて、低栄養を予防し健康に毎日を過ごしましょう。

横浜南共済病院 栄養科

管理栄養士 米田 早希

患者さんとどのように接しているか

一方的な「指導」にならないよう反応をみてお話するように

しています

卒業した学校

大妻女子大学短期大学部 家政科 食物栄養専攻

好きな食べ物

白いご飯と果物