若年層にも広がる“低栄養”のリスク(鯨岡 みどり)

現在の日本では、「過栄養(食べすぎ)」と「低栄養(栄養不足)」という、相反する2つの健康課題が同時に存在しています。これまで注目されてきたのは、メタボリックシンドロームや生活習慣病など、過栄養に関する問題でしたが、近年では若年女性を中心とした“低栄養”の増加が深刻な問題とされています。

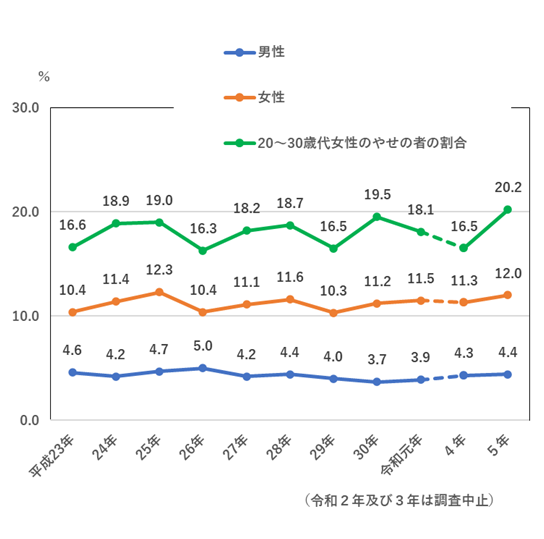

厚生労働省による令和5年の国民健康・栄養調査によると、BMI(Body Mass Index:体重/身長の二乗)が18.5㎏/m²以下と定義される「やせ」の人の割合は、男性が4.4%、女性が12.0%でした。20~30歳代の女性に限れば20.2%で、5人に1人が「やせ」に該当します。これは先進国の中でも高い水準であり、厚生労働省の「健康日本21(第三次)」でも改善目標として掲げられています。

低栄養とは?

低栄養とは、身体が必要とするエネルギーや栄養素が不足している状態を指します。発展途上国では食料不足が主な原因ですが、日本のような先進国では、極端なダイエット、偏った食生活、ストレス、疾患や薬の副作用などが主な要因です。

一見すると「やせていてスリム」と見える人でも、体の内側では深刻な栄養不足が進行していることがあります。低栄養は見た目の問題だけでなく、健康全体に大きな影響を及ぼすリスクがあるのです。

低栄養がもたらすリスク

低栄養の状態が続くと、以下のようなリスクが高まります。

• 筋肉量の減少と体力低下

筋肉はたんぱく質から作られます。栄養が不足すると筋肉が分解され、体力が落ち、日常生活の活動

量も低下します。将来的にはサルコペニアやフレイルの原因にもなります。

• 免疫力の低下

栄養が足りないと、体の防御機能が弱まり、風邪や感染症にかかりやすくなります。治りも遅くな

り、体調を崩しやすくなります。

• 皮膚や髪のトラブル

肌の乾燥やかゆみ、髪のパサつきや抜け毛など、見た目にも影響が出てきます。これは、脂質やビタ

ミン、ミネラルの不足が原因です。

• ホルモンバランスの乱れ

女性の場合、極端なやせは月経不順や無月経を引き起こすことがあります。これは将来的な不妊や骨

粗しょう症のリスクにもつながります。

• 精神的な不調

栄養不足は脳の働きにも影響を与え、集中力の低下やイライラ、不安感、うつ症状などを引き起こす

ことがあります。

若年層の低栄養に潜む背景

若い世代の低栄養には、以下のような背景が考えられます。

• 過度なダイエット志向

「細い=美しい」という価値観が根強く、必要以上に体重を減らそうとする傾向があります。

SNSなどで流行する極端な食事制限や断食法も、栄養不足を招く原因となっています。

• 多忙なライフスタイル

仕事や学業に追われ、食事を抜いたり、コンビニやファストフードで簡単に

済ませたりすることが増えています。栄養バランスが偏りやすく、必要な栄養素が不足しがちです。

• 情報の氾濫

インターネット上にはさまざまな健康情報があふれていますが、正確でない情報に影響

されてしまうことも少なくありません。

低栄養を防ぐためにできること

低栄養の予防・改善には、まず原因を見極めることが重要です。特に摂食障害や疾患が背景にある場合は、医療機関での適切な対応が必要です。そのうえで、日々の食生活を見直すことが大切です。

以下のポイントを意識してみましょう。

• 1日3食を基本に、主食・主菜・副菜をそろえる

• たんぱく質をしっかり摂る(肉・魚・卵・大豆製品など)

• 野菜や果物でビタミン・ミネラルを補う

• 体重や体調の変化を定期的にチェックする

• 無理なダイエットは避け、健康的な体型を目指す

おわりに

「やせている=健康」という考え方は、必ずしも正しくありません。見た目のスリムさよりも、内側からの健康を大切にすることが、真の美しさにつながります。

日々の忙しさの中でも、少しだけ自分の体と向き合う時間を持ってみてください。食事は、体をつくる大切な“材料”です。バランスの良い食生活を心がけ、健やかな毎日を送りましょう。健康的な未来のために、今できることから始めていきましょう。

参考文献

図1 厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」をもとに作成

筆者

管理栄養士 鯨岡 みどり

患者様とどのように接しているか

健康は“食”から 患者様に寄り添い安心を届けます

卒業した学校

和洋女子大学大学院

好きな食べ物

卵料理