高齢者はなぜ小太りの方がいいの?(杉野 嘉津枝)

⇒ 答えは、死亡率が低いから

「独身時代は痩せていたのに、子供を産むごとに太って、50代からまた増えてきて困っていたら、最近小太りの方がいいって聞くんだけど・・・」

こんな質問を受けることが増えてきましたが、まだまだ「痩せなきゃ」という声も聞かれます。

今回は、体重について考えてみましょう。

2008年から生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の方を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健診、いわゆるメタボ健診が始まりました。また、同時に、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、生活習慣の見直しをサポートする特定保健指導も始まりました。メタボ=お腹が出てること、というイメージが強く、痩せること=美容+健康と考える意識が高まったと思います。

しかし、ロコモやフレイルという低栄養に関連する用語も一般的となり、痩せているより小太りの方がいいと、痩せに対する警告も聞かれるようになりました。

ここで、ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイルについて整理しておきます。

1. ロコモティブシンドローム

運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態

2007年に日本整形外科学会によって提唱された概念です。

2.サルコペニア

高齢になるに伴い、骨格筋の量が低下し、筋力や身体機能が低下した状態

2010年にヨーロッパ老年医学会のグループが提唱した概念です。

3. フレイル

老化に伴う生理的予備能の低下を基盤とし、様々な健康障害に対する脆弱性が増加している状態

しかるべき介入により再び健常な状態に戻るという可逆性が包含されています。

2014年に老年医学会が提唱した概念です。

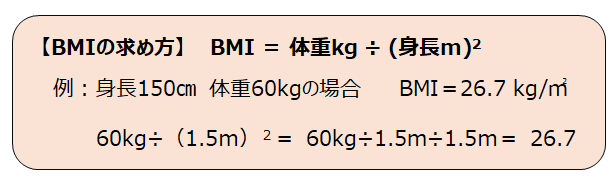

体重の話に戻ります。体重は、60kgと言われても、太ってるか?痩せてるか?判断できません。もちろん、本人が目の前にいて、「私、60kgを越えたの」と言われると、「ちょっと太ってきたね」と答えることができるでしょう。この場合、見た目の体形で判断できますが、太っているか痩せているかは、身長に左右されます。身長が180㎝なら60kgでは痩せているし、150㎝なら小太りになります。そのため、体重を身長(m)の2乗で割ったBMI(kg/㎡)で評価しますが、日本肥満学会による普通体重は、18.5以上25.0未満です。また、一般的に使われている標準体重は、BMI=22 kg/㎡で、これは最も疾患の少ないBMIが基準になっています。

一方、日本人の食事摂取基準では、総死亡率をできるだけ低く抑えられるBMIを基準として、生活習慣病の有病率、医療費、高齢者における身体機能の低下、労働者における身体機能の低下による退職との関連を考慮して、目標とするBMIの範囲が決められています。

【目標とするBMIの範囲】 ―日本人の食事摂取基準2025より―

なぜ、65歳以上の目標とするBMIは21.5~24.9kg/㎡になっているのでしょうか?

上記のように、総死亡率が低いBMIは、年齢が高くなると数値も高くなり、70歳以上の上限は27.5、50歳以上の下限は20.0です。しかし、下記①の理由から、目標とするBMIの上限は24.9、②のような健康障害を考慮して下限は21.5に決められています。

① 肥満者は生活習慣病の有病率が高くなる。

BMIが25以上で医療費が高くなる。

高齢者は、BMIが増えるほど身体機能低下のリスクが高まる。

BMIが18.5未満でも、25.0以上でも身体機能低下による退職率が高くなる。

② 60歳以上において、フレイル発症率の最低BMIは27であった。

55歳以上において、BMIが25未満で、骨折リスクが上昇する。

このような話をすると、「私は、BMIが19.5kg/㎡だからダメね。」と心配する方もいますが、これらの結果は、集団における結果であり、個人に当てはまるかどうかは分かりません。若い頃から痩せていたか、筋肉量が多いか、どのような病気に罹患しているかなど様々な条件によって目標とするBMIは異なってきます。また、高齢者は、仕事をしている方もいれば、介護を受けている方もいて、個人差が大きいのが特徴です。どのくらいの体重がいいか、是非、管理栄養士に相談してみて下さい。

<参考文献>

日本人の食事摂取基準2025

著者

管理栄養学科 准教授

管理栄養士 杉野 嘉津枝

患者様とどのように接しているか

患者様には、家族のつもりで接するようにしています。

また、ご家族様への介護のご苦労にも気遣うことを大切にしています。

卒業した学校

東京農業大学

好きな食べ物

ナッツ類